Kathleen Raine (c)

Перевод: Анна Блейз (с)

Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.

I

Работой Йейтса с картами Таро я заинтересовалась после того, как обнаружила в биографии Хоуна[1] один любопытный факт, а именно: среди немногочисленного ценного имущества, которым располагал молодой поэт в период жизни на съемных лондонских квартирах в 80-е годы XIX века, была колода Таро. Аллюзии на некоторые символы Таро, часто встречающиеся в поэзии Йейтса, — «Башня», «Колесо», «Маг», «Колесница» — неизбежно привлекают внимание любого, кому доводилось по меньшей мере развлекаться гаданием на «лукавой пачке карт» мадам Созострис[2]. Но о чем я не догадывалась тридцать лет назад, когда под впечатлением от «Бесплодной земли» купила колоду Таро и себе, так это о том, что приобретенный мною набор — карты и книжка с толкованиями А.Э. Уэйта — был создан двумя посвященными Герметического ордена Золотой Зари (собственно Уэйтом и Памелой Колман-Смит, выполнившей рисунки карт по его указаниям) и предназначался для их собратьев по ордену. В ордене Золотой Зари, как известно, состоял и Йейтс, печатавшийся вместе с Мейсфилдом, Сингом и прочими в журнальчике «Зеленый сноп», который издавала та же мисс Колман-Смит[3]. Кроме того, бытует мнение, что, разрабатывая символику своей колоды Таро, Уэйт обращался к Йейтсу за советами[4]. Так, совершенно неосознанно, я сделала первый шаг — и угодила в глубокие воды тех магических тайн, о которых Йейтсу было известно так много, а его ученым комментаторам неизвестно почти ничего, ибо знание, к которому стремились члены этого ордена, по самой природе своей не подлежит описанию в строго научных терминах. Анализировать магическую символику сугубо с академических позиций — все равно что анализировать музыкальную партитуру, не отдавая себе отчета, что все эти значки, подвергаемые кропотливому разбору и комментарию, в действительности служат лишь указаниями для извлечения музыки из музыкальных инструментов, о существовании которых незадачливый исследователь даже не догадывается. Иными словами, магия — это искусство.

Несмотря на то, что Таро долгое время ассоциировалось с цыганскими гаданиями, особенно в Италии и на юге Франции, изобрели его отнюдь не цыгане. Выдвинутая в 1781 году Куром де Жебленом — первым ученым, подпавшим под очарование Таро, — теория о том, что в этих картах символически представлены образы древнеегипетской мифологии, также, по всей очевидности, неверна.

Еще одна гипотеза о происхождении Таро связывает его с иудейской эзотерической традицией — каббалой. Этой точки зрения придерживался Элифас Леви, цитату из «Истории магии» которого приводит в своей книге «Таро» Макгрегор Мазерс (обладатель «обширных познаний, но отнюдь не выдающейся учености», как отзывается о нем Йейтс):

В основе абсолютной иероглифической науки лежал алфавит, буквами которого были боги, а буквы которого, в свою очередь, были идеями, идеи — числами, числа же — совершенными символами[5].

Согласно этой теории, Таро является такого рода алфавитом.

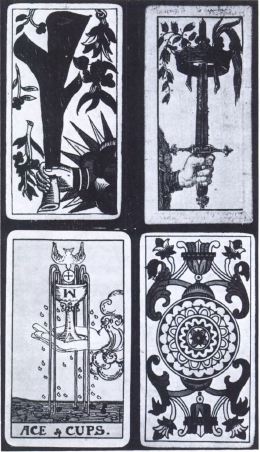

Между тем, А.Э. Уэйт[6] предположил, что символы Таро происходят из другого источника, а именно — от альбигойцев. Некоторые из этих символов, указывает он, чрезвычайно похожи на те водяные знаки, которые — как изощренно и убедительно доказал Гарольд Бейли в своих работах «Новый взгляд на эпоху Возрождения» и «Забытый язык символов»[7] (с последней книгой Йейтс был знаком) — в эмблематической форме заключали в себе многие идеи и верования гонимых и рассеявшихся по лику земли наследников Данте и прочих fedele d’amore[8], хранителей эзотерической мудрости Ближнего Востока. В качестве примера Уэйт приводит традиционное изображение Туза Чаш, напоминающее альбигойский символ Святого Грааля.

Так или иначе, практика Золотой Зари, равно как и Теософского общества, характеризовалась безудержным синкретизмом: если имелось несколько вариантов, принимали сразу все. Сам по себе синкретизм, быть может, и ненаучен, однако он обогащает любую концепцию дополнительными оттенками смысла. Поэтому периодам господства синкретизма нередко (как, например, в эпоху Возрождения) сопутствует пышный расцвет искусств. Упоминавшаяся выше теория египетского происхождения Таро послужила одновременно и оправданием, и средством для введения египетского пантеона в систему, по сути своей каббалистическую. Е.П. Блаватская к тому времени уже успела вплести экзотическую нить египетской мудрости в полотно своей эклектичной системы: ее труды изобилуют цитатами из египетской «Книги мертвых». Очарование египетской мифологии для теософа было двояким: она пленяла и древностью, и новизной. Мудрость Египта, о которой так мало известно наверняка и которая дает такую богатую пищу для домыслов, чтили Платон, Пифагор и Моисей. Легендарный египетский маг Гермес Трисмегист не утратил авторитета даже в христианское Средневековье, а «Герметический корпус» всегда занимал почетное место среди текстов, священных для западной эзотерической традиции. Но, в то же время, все это было внове: боги загадочной магической страны — Тот, Исида, Осирис, Хор, Хатхор и Маат — еще не лишились ореола божественной славы и не превратились, подобно Венере, Купидону и Аполлону, в расхожие монеты, затертые от долгого употребления. Кроме того, поэта в поисках значимых символов не могут не заинтересовать териоморфные божества. Звериные обличья принадлежат не истории, а вневременной природе; это своего рода универсальный язык, остающийся молодым даже тогда, когда дряхлеет пантеон, но при этом не теряющий связи с древними сакральными смыслами. «Солнца сокол златоокий», лунный кот, «великий гоготун»[9], яйцо, лотос или даже обычный осёл — все это египетские символы; и все они позволяли Йейтсу маскировать эзотерические темы образами, приемлемыми для непосвященного читателя.

Много информации о связях Йейтса с Герметическим орденом Золотой Зари приводит Вирджиния Мур в книге «Единорог» (1952)[10], а в 1972 году увидело свет подробнейшее документальное исследование Эллика Хоува, посвященное истории этого ордена[11]. Поэтому мы можем не углубляться в историю Золотой Зари, а ограничиться лишь самым кратким обзором. История эта началась в 1884 году, когда преподобный А.Ф.А. Вудфорд[12] таинственным образом обрел некие шифрованные рукописи. Позднее он показал их двум своим друзьям, которые были масонами высоких степеней и состояли в Английском обществе розенкрейцеров (SRIA), — доктору Вудману и Уильяму Уинну Уэсткотту. Те, в свою очередь, ознакомили с этими рукописями одного своего знакомого шотландца — уже упоминавшегося здесь С. Лиддела Мазерса, который впоследствии настолько увлекся кельтским движением, что превратился в Макгрегора Мазерса, затем — просто в Макгрегора, а еще через несколько лет, перебравшись во Францию (его жена была сестрой философа Бергсона), предъявил права на титул какого-то своего далекого предка и стал графом де Гленстре. Еще до личного знакомства с Мазерсом Йейтс часто встречал в читальном зале Британского музея (где тот переписывал манускрипты по церемониальной магии) этого «человека лет тридцати шести — тридцати семи в коричневом вельветовом пальто, атлетического сложения, с суровым и решительным лицом; он казался мне каким-то романтическим героем, хотя я еще не слышал его имени и ничего не знал о характере его изысканий»[13]. «…главным образом именно благодаря ему, — писал Йейтс в «Трепете завесы», — я занялся исследованиями и опытами, которые впоследствии убедили меня, что художественные образы проступают перед мысленным взором, поднимаясь из некоего источника, лежащего глубже сознания, или из бессознательной памяти»[14].

В шифрованных рукописях преподобного Вудфорда обнаружились указания, согласно которым нашедший эти бумаги должен был связаться с «континентальным адептом» — некоей фрейлейн Анной Шпренгель[15] из Ганновера (адрес прилагался). А.Э. Уэйт в своем труде «Братство Розы и Креста» высказывает мнение[16], что рукописи эти появились не ранее 1880 года и происходили из какого-то континентального розенкрейцерского общества[17]. Эллик Хоув в работе «Маги Золотой Зари» убедительно доказал, что никакой Анны Шпренгель в действительности не существовало, и рассмотрел ряд вариантов истинного положения дел.

Не исключено, что мистификация, которую Йейтс впоследствии ввел в текст своего «Видения», выдавая его за публикацию некой старинной книги, найденной в Кракове[18], была навеяна реальными событиями прошлого, приведшими к основанию ордена Золотой Зари, и историей с таинственными рукописями, неисповедимыми путями попадающими именно в руки тех, кому они предназначены.

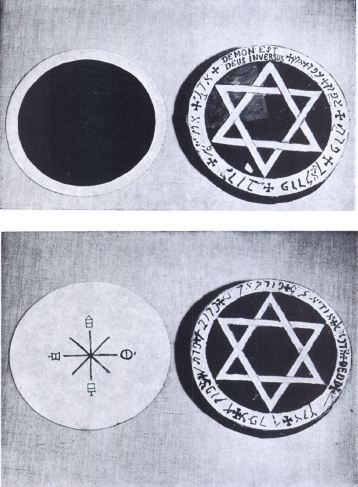

1 марта 1888 года была составлена хартия, учреждающая Внешний орден Золотой Зари и начальные степени Внутреннего ордена Roseae Rubeae et Aureae Crucis (R.R. et A.C.)[19]; утверждалось, что существует также и Третий (незримый) орден Мастеров. В 1889 году в теософском журнале «Люцифер» было опубликовано письмо с объявлением о том, что этот новый орден «изучает западные традиции <…>. Теософское общество поддерживает с ним дружеские отношения». Йейтс утверждает в «Автобиографии», что был принят в орден Золотой Зари «в мае или июне 1887 года в студии на Шарлотт-стрит»[20]; однако сохранившиеся протоколы свидетельствуют, что в действительности его посвящение состоялось 7 марта 1890-го, после чего он принял магическое имя «Demon est Deus Inversus»[21], Брат D.E.D.I. Тем не менее, в той же «Автобиографии» сообщается, что весной 1889 года Йейтс совместно с Эдвином Эллисом начал изучать пророческие книги Блейка и «опознал некоторые соответствия, почерпнутые из так называемой христианской каббалы, о которой Эдвин Эллис даже никогда не слышал»[22]. Поэтому можно предположить, что подготовительные занятия Йейтс начал еще за некоторое время до приема в орден, и несмотря на то, что в степень Неофита он был посвящен в 1890-м, первые его контакты с Золотой Зарей действительно могут датироваться, как указано в «Автобиографии», 1887 годом[23].

Не считая шифрованных рукописей и старинных манускриптов, которые Мазерс извлек на свет божий в Британском музее и различных континентальных библиотеках, основным источником учения Внутреннего ордена Roseae Rubeae et Aureae Crucis послужили материалы, которые миссис Мазерс[24] получала путем яснослышания (много лет спустя ситуация повторилась: «Видение» Йейтса было получено благодаря медиумическим способностям миссис Йейтс[25]). Основные орденские ритуалы и наставления были опубликованы в 1921 году в Чикаго д-ром Израэлем Регарди, который состоял в Ордене в более поздний период[26].

Первые несколько лет все шло хорошо, и орден процветал. Среди его членов были Флоренс Фарр, Анни Хорниман, Джордж Поллексфен (дядя Йейтса), Мод Гонн, художник У.Т. Хортон (недолгое время), Артур Мейчен, Элджернон Блэквуд, Уильям Пек (главный астроном Эдинбурга) и Алан Беннет, впоследствии уехавший на Цейлон (как затем и Флоренс Фарр), ставший буддийским монахом и принявший имя «Ананда Меттея». Позднее (не в одно время с Йейтсом) в ордене состояли Чарльз Уильямс и даже (недолгое время) писательница Эвелин Андерхилл, автор трудов по христианскому мистицизму. Джордж Рассел (Æ) был только членом Теософского общества, а в Золотой Заре не состоял никогда.

Вскоре, однако, начались проблемы. Макгрегор, уехавший в Париж, пытался захватить единоличную власть над орденом и все явственнее превращался в деспота. В конце концов он поручил знаменитому Алистеру Кроули принять от его имени управление лондонской ложей Исиды-Урании, и это стало последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. Кроули был выдворен из лондонской ложи (сопротивление возглавил Йейтс), после чего, в 1900-м, Мазерса сместили с поста главы ордена. На следующий год Йейтс принял чин Императора ложи Исиды-Урании. В 1903 году от ложи откололся А.Э. Уэйт с группой последователей: они заявили, что оккультизм им чужд, и выразили желание работать исключительно на мистических основаниях. Йейтс, Уэсткотт и Артур Мейчен вышли из ордена в 1905-м; Флоренс Фарр умерла на Цейлоне. К 1905 году Кроули окончательно рассорился с Мазерсом, а в 1907-м основал собственный орден — А.’.А.’. (Argentium Astrum), Орден Серебряной Звезды. Орден доктора Фелкина, Stella Matutina (Утренняя Звезда) продолжал исходную магико-розенкрейцерскую линию R.R. et A.C. С этой группой Йейтс поддерживал связи вплоть до 1923 года, когда она прекратила свое существование. Некоторое время сохранялось множество мелких групп, на которые раскололся изначальный орден, но Первая Мировая война разрушила привычный образ жизни и фактически уничтожила то поколение культурных и располагавших досугом людей, силами которых в свое время были созданы Внешний орден Золотой Зари и Roseae Rubeae et Aureae Crucis.

Посвящая первую (1925 года) версию своего «Видения» вдове Мазерса под ее орденским именем «Vestigia» (Vestigia Nulla Retrorsum)[27], Йейтс воссоздает в нескольких строках атмосферу этого общества:

Быть может, только потому и была написана эта книга, что лет сорок тому назад в Лондоне и Париже собирались и рассуждали о мистической философии молодые люди — и вы, и я в их числе. С вашей красотой, вашей ученостью и мистическими дарами вы всем внушали любовь; и хотя к тому времени, как был дописан первый набросок этого посвящения, я не виделся с вами уже больше тридцати лет и не знал, где вы и чем занимаетесь, и много воды утекло с тех пор, как мы с вами переписывали иудейский Шемахамфораш [sic!], эти семьдесят два имени Бога, древнееврейскими буквами, все же было понятно, что посвятить свою книгу я должен именно вам. Все прочие наши соученики, в прошлом мои друзья или друзья друзей, уже умерли или совсем от меня отдалились. <…>[28]

Затем Йейтс описывает события дальнейшей жизни и обстоятельства смерти Хортона, Беннета и Флоренс Фарр, после чего переходит к определению общей цели, которая объединяла всех их в юности:

Всех нас, насколько я помню, отличала от обычных исследователей философии и религии вера в то, что истину нельзя отыскать, а можно лишь обрести в откровении; и если человек не утратит веры и пройдет определенную подготовку, то в должное время откровение отыщет его само <…> Я оглядываюсь на те времена, когда мы были полны фантазий, передававшихся из поколения в поколение и где толковавших, а где и дополнявших деревенские поверья и сказки. Эти фантазии не объясняли наших интеллектуальных представлений, мир которых, в конце концов, был все же слишком современным, но возрождали некоторые забытые способы мышления — главным образом, то, как прекращать свой произвол, чтобы мысль приобретала автоматизм и ум наш мог становиться сосудом для духовных сущностей…[29]

Магия была лишь одной из дисциплин, преподававшихся неофиту Золотой Зари, который клялся «трудиться во исполнение Великой Работы, а именно — приобретать власть над собственной своей природой и способностями»[30]. Согласно некоторым другим источникам, задача эта была по существу христианской: «Конечная цель всех занятий нашего Ордена должна заключаться в том, чтобы обрести более тесную и личную связь с Господом Иисусом, Учителем Учителей»[31]. В воззвании, озаглавленном «Останется ли орден R.R. et A.C. магическим орденом?» (март 1901) и подписанном «D.E.D.I.», Йейтс как Император ордена обращался к тем, кто разделял его познания и убеждения, и выступал в защиту экзаменационной системы, которую хотели отметить Уэйт и его сторонники:

Переходя с их [экзаменов] помощью со ступени на ступень, мы тем самым словно призываем Жизнь Высшую; мы движемся по символическому пути, проходим через символические врата, и с каждым шагом становимся ближе к тому Свету, который, согласно самой сути нашего учения, непрерывно истекает от низшей из незримых Степеней на высшую из Степеней, нам известных. Достигаются ли высшие Степени в теле или только бестелесно, не имеет значения: все равно мы должны идти по этому пути, и открывать эти врата, и стремиться к этому свету, и все равно должны верить, что свет сей непрерывно струится вниз…

И далее:

Страдания и труды, любовь ко всему живому, и сердце, смиряющееся пред Праотеческим Светом, и ум, сквозь который течет без конца Его мощь, красота и покой, — вот что приводит человека к Адептату, а не умножение бесполезных формул.

Йейтс говорит здесь с такой откровенной простотой, какой он не мог себе позволить ни в быту, ни даже в литературном мире; то, что было его сердцу ближе всего, он мог выражать совершенно искренне только среди единомышленников.

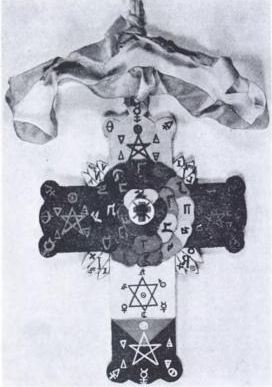

По вопросу о том, до какой степени орден Золотой Зари был христианским, высказывались различные мнения. Джеффри Уоткинс[32] полагает, что христианским он и был изначально, поскольку уже первые посвященные R.R. et A.C. чтили христианский символ Розы и Креста; Джеральд Йорк[33], напротив, убежден, что христианизацию орденского учения провел только А.Э. Уэйт, после выхода из ордена основательно переработавший материалы Золотой Зари:

Золотая Заря именовалась «герметическим орденом», тогда как Уэйт назвал свое детище орденом «розенкрейцерским», а розенкрейцеры всегда были христианами в большей степени, нежели герметисты. В изначальном ордене Золотой Зари христианизированные розенкрейцерские материалы на ранних степенях отсутствовали и вводились только во Внутреннем ордене, на степени 5°=6°. Здесь впервые появлялся крест-распятие, но распята на нем была не фигура Христа, а роза.

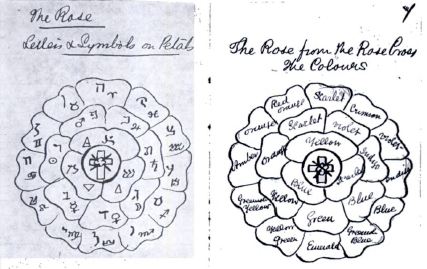

[Слева:] Нагрудный знак Розы и Креста, подвешенный на желтой шелковой ленте-воротничке. Принадлежал Джорджу Поллексфену, дяде У.Б. Йейтса, состоявшему в ЗЗ под девизом «Festina Lente» (лат. «Поспешай медленно»). Члены ордена Золотой Зари изготавливали для себя такие эмблемы самостоятельно, следуя подробным инструкциям.

Этот нагрудный знак Младшему Адепту-Ревнителю полагалось надевать на все собрания Второго (Внутреннего) ордена, на которых ему дозволялось присутствовать. В материалах ЗЗ, подписанных S.R.M.D. (сокращенным девизом С.Л. Мазерса — «S’ Rhiogail ma Dhream», ирл. «Я королевского происхождения»), говорится: «В знаке Розы и Креста присутствуют все цвета позитивной, мужской, или радужной, шкалы цветовых соответствий, которую также называют “шкалой Короля”. Четыре конца Креста соотносятся с четырьмя стихиями, белая часть — с Духом и семью планетами, 22 лепестка Розы — с 22 путями [Древа Жизни]». (Далее перечисляются соответствия элементов эмблемы десяти сефирот, планетам, священным буквам, знакам зодиака и т.д.)

[Справа: Нагрудный знак Розы и Креста, принадлежавший У.Б. Йейтсу]

Нагрудный знак Розы и Креста, оборотная сторона. Среди надписей присутствует христианский мотив — посвящение «MAGISTER IHESUS CHRISTUS Deus et Homo» (лат. «УЧИТЕЛЬ ИИСУС ХРИСТОС, Бог и Человек»).

Процитирую это письмо Джеральда Йорка далее:

Герметические ордена можно считать христианскими лишь постольку, поскольку некоторую христианскую символику они все же используют; однако особой значимости ее христианскому происхождению не придают. Напротив, розенкрейцерские ордена — в основе своей христианские, хотя и пользуются вдобавок некоторыми дохристианскими источниками. Иными словами, герметист всегда стремится стать Богом в его антропоморфной или, в некоторых случаях, териоморфной форме. Он воспламеняет себя молитвой, пока не превратится в Господа Адонаи <…> тогда как христианин движется к Богу-Отцу через Христа (Адонаи), но никогда даже не пытается стать Христом, а стремится лишь ему уподобиться. Итак, герметический (или языческий) подход заключается в том, чтобы самому властвовать над иерархией, вознесшись над ней, как Адонаи, а розенкрейцерский — в том, чтобы управлять ею по милости Христа или силою Его имени. <…> Так вот, Золотая Заря использовала формулы языческие, герметические формулы и до- или нехристианские имена силы, почерпнутые из древнееврейских, греческих, коптских, египетских и халдейских источников. Розенкрейцер же заменяет эти термины именами их христианского учения, лицами христианской Троицы и так далее. Точка соприкосновения двух этих систем — работа с архангелами (Габриэлем, Уриэлем, Михаэлем и Рафаэлем). Кроме того, обе они работают с херувимами, серафимами и т.д. Подход Золотой Зари, направленный на превращение в бога, опасен тем, что ведет к гипертрофии эго — посмотрите на Мазерса, Кроули и т.д. В оккультных орденах полным-полно людей, до поры бунтующих против христианства или питающих к нему неприязнь. Но когда они понимают, что оккультный, герметический, дохристианский подход по меньшей мере ничем не лучше христианского, зачастую они возвращаются к христианству или обращаются в ислам, буддизм или индуизм. Ведь мировые религии — потому и мировые, что они лучше прочих выдержали проверку временем. Итак, мой вывод: Герметический орден Золотой Зари — именно герметический по сути своей, а не христианский, поскольку он обращен к дохристианским методам и воззрениям, однако некоторые отдельные его члены предпочли переиначить его учение на христианский лад. У меня нет сомнений, что они всегда оставались в меньшинстве и мало кто из них проработал в Ордене всю свою жизнь. Но, разумеется, все это — лишь мое личное мнение.

Страницы из записной книжки Йейтса (1893), которую он вел на степени Младшего Адепта (5°=6°). Инструкции по изготовлению Розы.

Инструкции по изготовлению Розы из записной книжки Джорджа Поллексфена, посвященной изготовлению сигилов и талисманов.

Это ценное мнение Джеральда Йорка я привожу потому, что оно помогает прояснить неопределенную и в лучшем случае двусмысленную ситуацию, сложившуюся вокруг ордена, и расставить легкие, но исключительно важные акценты. Уоткинса, считающего Золотую Зарю христианским орденом, скорее всего ввели в заблуждение те обстоятельства, что двое из трех основателей ЗЗ (кроме Мазерса)[34] состояли в Английском обществе розенкрейцеров и что в ритуалах Внутреннего ордена ЗЗ использовалась розенкрейцерская символика. Что касается Йейтса, то мы, конечно, могли бы вопросить, как Томас Баттс[35] о Блейке, черны, белы или серы были его ангелы; но, быть может, по большому счету, цвет ангелов — в глазах смотрящего. В данном отношении нам важно лишь то, что, когда А.Э. Уэйт возглавил фракцию, пожелавшую пойти розенкрейцерско-христианским духовным путем, Йейтс примкнул к противоположной партии, которая предпочитала изучать магию и теургию. Он не утратил интереса ни к умозрительной, ни к практической и экспериментальной стороне этих предметов.

II

Центральное место в учении Золотой Зари занимала каббала (преимущественно христианская каббала Ди и Агриппы) со всей ей нумерологией и разветвленной системой соответствий, привязанных к схеме Древа Жизни. Этим же определялось и использование Таро: в Золотой Заре было принято мнение Элифаса Леви, согласно которому эти карты представляют Древо Жизни в графических образах. О Древе Жизни, этом универсальном символе, с которым он был так хорошо знаком, Йейтс пишет в одной из своих автобиографических книг:

Древо Жизни — это геометрическая фигура, состоящая из десяти окружностей или сфер, так называемых сефирот, соединенных прямыми линиями. В древности его, несомненно, представляли как некое огромное дерево, покрытое плодами и листьями; но с некоторых пор, по всей вероятности, с тринадцатого века, когда его коснулся математический гений арабов, оно утратило свой природный облик[36].

Божественная энергия непрерывно истекает из несотворенного источника, и поток ее проходит через десять божественных имен, исчислений или сил, которые возникли из того же источника и образовали четыре мира: Ацилут (мир божества), Брия (мир творения), Йецира (мир формирования) и Асия (мир действия). В традиционной платоновской иерархии им соответствуют мир прообразов (или архетипов), интеллектуальный мир, небесный мир и мир стихий (элементов). Этими терминами пользовался Агриппа и другие авторы, труды которых изучали в Ордене Золотой Зари. К той же традиции восходят три мира Блейка и Сведенборга — Эдем, Беула и Порождение[37].

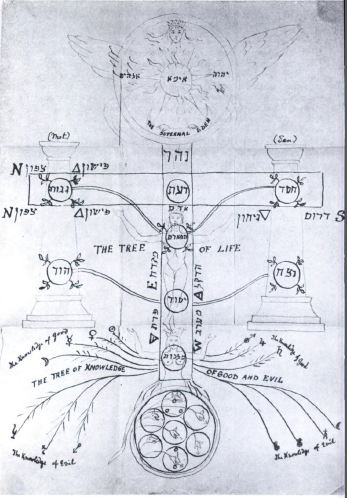

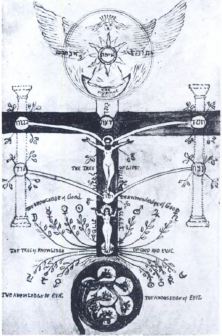

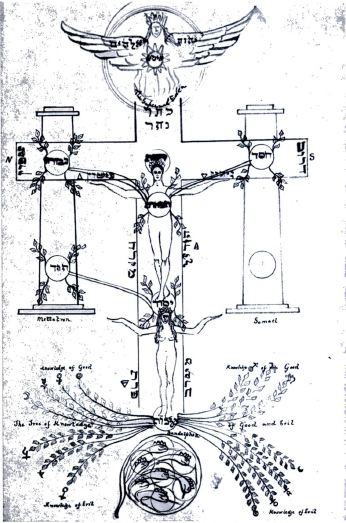

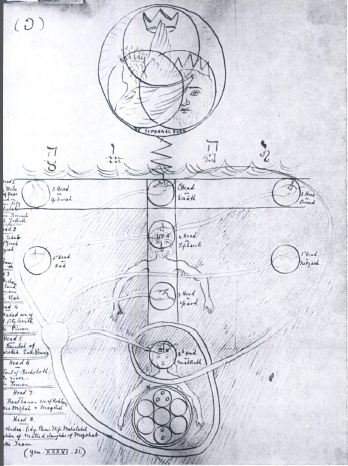

Символическое Древо райского сада (из записной книжки С.Л. Макгрегора Мазерса, перешедшей в собственность миссис Флоренс Фарр Эмери). Древо изображено с ветвями и листьями, а сефирот представлены в антропоморфной форме. Так выглядела одна из алтарных схем, использовавшихся в ритуале посвящения Практика (3°=8°).

Символическое Древо райского сада из записной книжки Джорджа Поллексфена (ок. 1894 г.)

Древо райского сада. Рисунок Джорджи Хайд-Лис (ок. 1914 г.)

В своем раннем стихотворении «Два древа» Йейтс возвращает Древу Жизни листву:

Волненья дрожь в его листах

Напевам волн дает начало

И для тебя мои уста

С волшебной песнью обвенчало.

В горящем круге наших дней

Обличья страсти вольной стаей

Кружатся меж его ветвей,

Узор неведомый сплетая…[38]

Это Древо повторяется и отражается в каждом живом существе сотворенного мира:

Гляди в себя, любовь моя, —

На образ древа сокровенный…

И в самом нижнем из миров тоже присутствует образ этого Священного Древа, пусть даже искаженный:

…образ роковой

Корней, метелью занесенных,

Ветвей иссохших, оголенных…

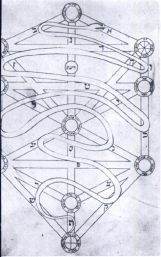

Как уже было сказано, сефирот соединены между собой «прямыми линиями», общее число которых — двадцать два и которые соответствуют буквам древнееврейского алфавита. Итак, символическая структура Древа основывается на числах 4, 10 и 22. Колода Таро тоже состоит из четырех мастей Младших арканов (при этом в каждой масти — десять числовых карт и четыре придворных) и двадцати двух Старших арканов, символы которых столь красноречивы и многозначны. Числовые карты от Туза до Десятки соответствуют сефирот, а четыре масти — четырем стихиям и четырем мирам. Двадцать два Старших аркана соответствуют путям Древа, по которым, «узор неведомый сплетая», вьется между сефирот Путь Змея.

Путь Змея на Древе. Фотография, наклеенная на задней стороне обложки записной книжки Йейтса (1893).

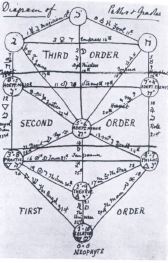

Схема путей и степеней с соответствиями Старших арканов Таро. Из записной книжки С.Л. Макгрегора Мазерса.

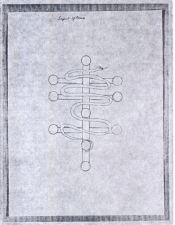

Путь Змея. Рисунок С.Л. Макгрегора Мазерса.

«Медный змей». Рисунок Джорджи Хайд-Лис.

Даже с учетом общей для всех магических систем тенденции связывать всё со всем (буквы — с числами, циклами месяцев и лет, знаками зодиака, а те, в свою очередь, — с частями тела, ангельскими иерархиями небес и преисподней, с минералами, металлами и всеми прочими творениями, сущими в мире земном) между Таро и схемой Древа Жизни действительно обнаруживается на удивление много соответствий. Эти корреляции, при помощи которых можно дать качественную оценку тому или иному объекту, сложны и, в то же время, точны. Вообще говоря, скрупулезная точность — одна из самых впечатляющих (и поразительных для новичка) характеристик магии. В одном из наставлений, вручавшихся посвященным Ордена Золотой Зари, говорится: «Во всех своих оккультных занятиях добивайтесь прежде всего наивысшей возможной точности. Помните в точности каждое слово, изображайте в точности каждый символ». Магия — это, в первую очередь, жесткая дисциплина всех способностей человеческого ума.

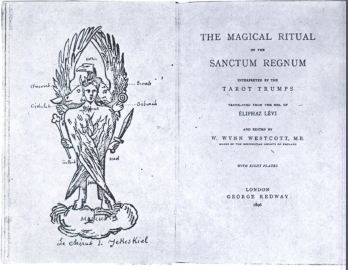

Керуб Иезекииля. Четверо святых животных отождествляются здесь с первыми тремя и шестой сефирот. Остальные эманации и божественные имена распределены между прочими частями фигуры, равно как и четыре символа стихий.

Прежде, чем вступить в Орден Золотой Зари, Йейтс некоторое время изучал Блейка и уже был знаком с его концепцией четырех Зоа — символических Зверей, соответствующих четырем сторонам света и олицетворяющих разум, эмоции, пророческое воображение и телесные ощущения (ср. четыре функции сознания по Юнгу[39]). Сам Блейк соотносил четверку Зоа с четырьмя святыми животными из видения Иезекииля, которых, в свою очередь, Элифас Леви ставил в соответствие четырем мастям Таро. Эмблема с изображением иезекиилева четвероединого Керуба (херувима) предваряет титульный лист «Магического ритуала SanctumRegnum» Элифаса Леви (в издании У.У. Уэсткотта). Лица и крылья Керуба соотнесены с десятью сефирот; в четырех своих руках он держит четыре орудия — чашу, жезл, меч и пентакль. Эти же четыре предмета фигурируют в ритуалах Золотой Зари как четыре элементальных (т.е., соответствующих элементам, или стихиям) магических орудия: жезл Огня, чаша Воды, кинжал Воздуха и пентакль Земли. Каждый адепт должен был самостоятельно, следуя точным инструкциям, изготовить для себя эти четыре орудия, служащие для вызывания четырех стихий (и соответствующих им сил) и управления ими; в дополнение к этой работе полагалось освятить лотосоглавый жезл и меч.

Меч освященный на моих коленях,

Клинок из дома Сато, полон сил,

Поныне остр и светел, как и был:

Нетленное зерцало поколений.

(У.Б. Йейтс, «Беседа “я” с душой»)

Йейтсу тоже довелось освятить себе меч.

Алтарная схема «Грехопадение». Рисунок С.Л. Макгрегора Мазерса. Вдоль ствола Древа (представленного в образе Креста Распятия) поднимается Великий Красный Дракон, что влечет за собой падение Нижних сефирот. Три высшие сферы (каббалистическая Троица) не затронуты Грехопадением. На иллюстрации также показана «Молния» — символ нисходящей силы.

Изготовление Жезла. Из записной книжки Йейтса (1893).

Изготовление Чаши. Из неопубликованного документа Золотой Зари.

Четыре элементальных орудия и освященный меч, принадлежавшие Йейтсу; он изготовил и освятил их самостоятельно. Жезл — орудие Огня (красный с желтым), чаша — орудие Воды (синяя с оранжевым), кинжал — орудие Воздуха (ярко-желтый с пурпурным). Кроме того, на фотографиях представлены меч и лотосоглавый жезл.

Пентакль Земли, изготовленный Йейтсом и носящий его девиз: «Demon est Deus Inversus» («Демон — оборотная сторона Бога»). Цвета — белый, лимонный, коричневый, оливковый и черный.

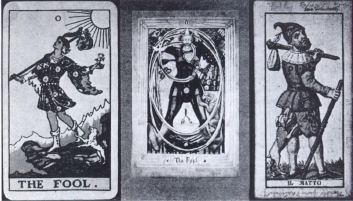

В рассказах о Рыжем Ханрахане Йейтс проводит параллель между магической колодой карт и четырьмя священными реликвиями, фигурирующими в ирландской мифологии. Он мечтал основать магический орден, ритуалы которого основывались бы на ирландской символике; и в этих рассказах, вероятно, отразилось одно из соответствий, которое могло бы войти в систему такого ордена. Имеется в виду сам Ханрахан, явно ассоциирующийся с картой Таро «Дурак» — нулевым арканом, родственным пестро одетому Джокеру из игральной колоды. Степени Неофита в Ордене Золотой Зари соответствовал номер 0=0; из этого следует, что профан, еще только вступающий на путь посвящения, тождествен «Дураку» Таро. Персонаж этой карты несет узелок на палке, одеждой ему служат пестрые лохмотья, а сзади на него нападает собака или другое животное. В традиционных марсельских и итальянских колодах он предстает в образе слабоумного, дурачка или сумасшедшего; в других версиях — в образе придворного шута в пестром наряде и колпаке с бубенцами. В колоде Уэйта «Дурак» изображен как мечтатель, не замечающий пути и уже занесший ногу над краем мировой бездны; в руке у него белая роза. «Лик его светится мыслью и мечтательной надеждой. В одной руке у него — роза, в другой — великолепный посох, перекинутый через правое плечо; к посоху подвешен причудливо расшитый узелок. Он — князь иного мира, странствующий в мире земном»[40]. «Он означает далекое путешествие, состояние первой эманации, духовную благодать и пассивную сторону духа. Смутно различимые знаки на его узелке символизируют множество подсознательных воспоминаний, хранящихся в его душе». Как пишет Уэйт, «Дурак» — это дух опыта, которому предстоит путешествие по всем двадцати двум путям Древа; и далее: «…в этой карте сведены многие символы Установленных Таинств»[41]. А в системе Алистера Кроули, «Дурак» — это изначальное ничто, которому предстоит пройти весь путь до конца и превратиться во «всё сущее» в 21-м аркане, именуемом «Вселенная».

Иллюстрация Роберта Грегори к «Рассказам о Рыжем Ханрахане» (Yeats, W.B. The Stories of Red Hanrahan. Dun Emer Press, 1904)

Нулевой аркан Таро, «Дурак»:

а) из колоды А.Э. Уэйта (художница — Памела Колман-Смит);

b) из «Книги Тота» Алистера Кроули (художница — Фрида Харрис);

c) из итальянской колоды Йейтса, с соответствиями, надписанными его рукой;

d) из марсельской колоды Джорджи Йейтс.

0 (Нуль), Дурак

«Он — дух в поисках опыта» (Уэйт).

«Познай Ничто!

Все пути дозволены для Невинности.

Чистая простота — Ключ к Посвящению.

Безмолвие взрывается Экстазом» (Кроули, «Книга Тота»).

«…был он глимен, и были на нем короткий, в два цвета кроенный дублет, и востроносые башмаки, и тугая котомка впридачу. Самая чистая ирландская кровь текла в его жилах, и местом рождения своего он называл Златое Поле; и находить себе стол и кров он привык по всем пяти пятинам Эрина, и дома не было ему до самого края земли» (У.Б. Йейтс, «Распятие изгоя», рус. пер. В. Михайлина).

Затем и сотворил я Ханрахана,

Чтоб он помчался, потрезву иль спьяну,

В рассветный мрак от мирного жилья;

Поддавшись плутням старого враля,

Чтоб он метался, падал, брел сквозь тьму

И заслужил разбитые колени

И грозный блеск и ужас вожделенья,

Как сочинил я двадцать лет тому.За картами в заброшенном сарае

Сидел честной народ, игру играя,

Но только ход дошел до старика,

Сорвалась сворой гончих стая карт

И с лаем понеслась за лиходеем,

В обличье зайца прянувшим в туман;

И встал с последней картой Ханрахан

И вслед пошел, куда не разумея, —

Куда же? О, да я забыл и сам…(У.Б. Йейтс, «Башня»)

Эта неожиданная забывчивость подобна беспамятству воплощенной души, которая забыла и о вечности, и о цели своего паломничества через жизнь, — и вот, подобно Ханрахану, стремится — мечась, падая, бредя сквозь тьму — обратно, в тот иной мир, где она некогда княжила.

Быть может, тот старик, который в рассказе «Рыжий Ханрахан» тасовал магическую колоду и «бормотал себе под нос, переворачивая карты: “Пики и бубны, Смелость и Власть, трефы и червы, Знанье и Радость”, — не кто иной, как Маг, первый из Старших арканов колоды Таро. На столе перед Магом, или Фокусником, лежат четыре магических орудия: чаша, жезл, меч и пентакль, символизирующие, согласно Уэйту, «элементы природного мира, разложенные перед адептом, как на прилавке; и он приспосабливает их для своих нужд, как пожелает»[42]. Ханрахан был заколдован в ночь полнолуния: когда старый фокусник спустил гончих за зайцем, он «вышел за дверь, спотыкаясь, будто во сне, и дверь за ним захлопнулась, как только он вышел». Если мы правы и Ханрахан действительно уподобляется «Дураку», «первой эманации», душе, покидающей вечность ради странствий во времени, то дверь, захлопнувшаяся за ним, может символизировать необратимость рождения в земном мире.

Первый аркан Таро, «Маг»:

а) из колоды Йейтса;

b) из марсельской колоды миссис Йейтс.

«На столе перед магом — символы четырех мастей Таро, символизирующие элементы природного мира, разложенные перед адептом, как на прилавке; и он приспосабливает их для своих нужд, как пожелает» (Уэйт).

«…какой-то старый горец в рубахе и штанах из небеленой фланели, сидевший в сторонке, у двери, смотрел прямо на него, вертя в руках потрепанную колоду карт <…> и бормотал себе под нос, переворачивая карты: “Пики и бубны, Смелость и Власть, трефы и червы, Знанье и Радость”» (У.Б. Йейтс, «Рыжий Ханрахан»).

Согласно Кроули («Книга Тота»), «Фокусник» — это Меркурий (обладатель жезла-кадуцея) и Тот, бог в облике ибиса.

«Жезлом Он созидает.

Чашей Он сохраняет.

Кинжалом Он разрушает.

Монетой Он вызволяет».

Когда волшебные гончие исчезают, Ханрахан засыпает, и во сне тот же старик вводит его в мир видений. Ханрахан попадает в «огромный сияющий дом», где

…на высоком троне сидела женщина, такая красивая, что и не сыскать прекраснее на всем белом свете; лицо у нее было длинное и бледное, а в волосах — цветочный венок, но она казалась усталой, словно уж слишком долго ждала. А у ног ее, на ступеньке, сидели четыре седых старухи, и одна держала на коленях большой котел, другая — огромный камень, и тяжеленный, но ей как будто было легко; третья — деревянное копье, предлинное и остро заточенное; у последней же был в руках обнаженный меч.

Старухи по очереди показывают эти четыре предмета Ханрахану, но, подобно рыцарю из «Мабиногиона», Персивалю из более поздних версий легенды, так и не спросившему о том, что означают копье и грааль, Ханрахан молчит и не делает выбора, а в завершение сцены его вновь одолевает непобедимый сон беспамятства.

Образ бродяги-дурака появляется в стихотворениях и прозе Йейтса снова и снова. Таковы Дурак-у-дороги, Полоумный Том и альтер-эго самого Йейтса — Политик, променявший иллюзии постоянства, защищенности и самосознания на слепое паломничество, от века сужденное каждому и потому в некотором смысле священное:

В обноски ветхие одет,

Шагает он вперед.

Бегут толпою дети вслед,

А он себе бредет,

До дыр истерты башмаки

И шляпа набекрень,

Звенят в котомке медяки:

Трень-брень.

А он шагает не спеша,

Степенно и достойно:

Орлиный взор, павлиний шаг,

И драный плащ разбойный.

Ведет мартышку в поводу,

И напевает на ходу

Похабные куплеты.(У.Б. Йейтс, «Отпуск политика»)

Здесь все образы, вплоть до «обносков» и «котомки» указывают на бродягу-Дурака, странствующего путем Таро. Возможно, даже мартышка, которую он ведет за собой, — символ болтливого и непостоянного ума, — более уместна в этом образном ряду, чем собака, тигр или крокодил, которые олицетворяют в различных версиях Таро те или иные страсти, сопровождающие Дурака в его путешествии.

Это путешествие можно толковаться и как нынешняя жизнь человека, и как целая последовательность воплощений. Йейтс, по-видимому, трактовал его в обоих смыслах, поскольку тема перерождения пронизывает всю его философию от начала и до конца. Таким образом, путешествие Дурака предвосхищает «Фазы Луны», в которых душа странствует по ободу Колеса Фортуны. Йейтс рано понял, что единственная неизменная личность человека — это странник в вечности:

О, жизнь моя рекою истекает,

Струится прочь, обличьями играя!

Кем только не был я — и каплей в море,

И бликом на мече, и старой елью,

Рабом, вертящим неподъемный жернов,

И королем на золоченом троне, —

Все это было дивно и прекрасно;

Но ныне, все познав, я стал ничтожен.(У.Б. Йейтс, «Фергус и друид»)

Цепь воплощений короля Фергуса напоминает традиционную последовательность инкарнаций, которой Будда восходит от низших форм жизни к наивысшей и в итоге достигает освобождения. Концепция Колеса преисподних и небес, через которые должно пройти все живое, лучше всего развита в буддизме, но в той или иной форме присутствует и во всех прочих религиях. Восхождение Данте из кругов Ада на гору Чистилища и далее, в небесные сферы, — это христианский эквивалент буддийского Колеса; то же можно сказать и о «состояниях», которые «исследует» душа в философии Сведенборга и Блейка. В «Видениях Страшного суда» Блейк пишет: «Эти Состояния Существуют ныне. Человек Проходит, но Состояния пребывают Вечно; он же проходит сквозь них; и как путнику может казаться, что мест, уже пройденных им, более не Существует, так и всякий Человек может полагать, будто не Существует более Состояний, через которые он прошел. Всё вечно». Эти состояния Блейк ассоциирует со Змеем, говоря о «состояниях сна», «в кои может впасть человек в своих смертоносных грезах о Добре и Зле, покидая Рай следом за Змеем». Образ Змея, свивающегося кольцами, несомненно, послужил одним из источников йейтсовского представления о Колесе не как о круге, а как о спиральном вращении, системе вихрей.

Четыре Туза Таро: а) Туз Жезлов (Огонь) из французской колоды миссис Йейтс; b) Туз Чаш (Вода) из колоды А.Э. Уэйта; c) Туз Мечей (Воздух) из итальянской колоды Йейтса; d) Туз Пентаклей (Земля) из колоды Джорджа Поллексфена (более раннего варианта колоды миссис Йейтс).

Десятый аркан Таро, «Колесо Фортуны»: а) из колоды Уэйта (на основе описанного у Леви Колеса Иезекииля); b) из колоды миссис Йейтс; с) из колоды Йейтса.

Мазерс в своей брошюре «Таро» отмечает, что двадцать два Старших аркана в порядке своих номеров составляют связное повествование, которое можно прочесть следующим образом:

Воля человека (Фокусник, или Маг), просвещенная Наукой (Верховная Жрица) и проявленная в Действии (Императрица) обретет свою Реализацию (Император) в деяниях Милосердия и Доброты (Иерофант). Мудрый Выбор (Влюбленные) принесет ему Победу (Колесница) посредством Равновесия (Справедливость) и Благоразумия (Отшельник) над превратностями Фортуны (Колесо Фортуны). Стойкость (Сила), освященная Самопожертвованием (Повешенный), восторжествует над самой Смертью (Смерть); тем самым благоразумный Союз (Умеренность) позволит ему бросить вызов Судьбе (Дьявол). За каждым Несчастьем (Башня) он будет различать Звезду Надежды (Звезда), сияющую сквозь сумерки Иллюзии (Луна); и Счастье (Солнце) станет Итогом (Суд) его пути. С другой стороны, Безрассудство (Дурак) принесет дурные Плоды (Мир).

Элифас Леви приводит другую последовательность, еще более близкую к йейтсовским фазам луны[43], поскольку он распределяет 28 лунных дней между Старшими арканами Таро и семью планетами (в общей сложности получается 28, т.к. Дурак считается за 0). Каких-либо точных соответствий между фазами луны по Леви и по Йейтсу мне найти не удалось, не считая трех последних: с Луной, Солнцем и Дураком соотносятся «Горбун, Святой и Шут» Йейтса (возможно, «горбун» — это «человек на луне», несущий вязанку хвороста). Йейтс и не пытался сколько-нибудь точно следовать Мазерсу или Леви, но сам способ распределения частей его системы, столь озадачивающий некоторых читателей, был хорошо знаком ему во многих формах — как путь колеса, путь, ведущий по ободу колеса, или спиральный путь. Такая схема организации опыта, которую Юнг называет мандалой, встречается в эзотерической традиции постоянно. Например, Папюс (Жерар Анкосс) в своей книге «Цыганское Таро», переведенной на английский язык Уэйтом, соотносит карты Таро с двадцатью двумя созвездиями, символические имена которых — Дева, Геркулес, Орел, Стрелец, Волопас, Лев, Весы, Полярный Дракон и так далее — так похожи на образы поэзии Йейтса и сами по себе представляют летопись и свидетельство извечной человеческой потребности проецировать архетипические конфигурации души на макрокосмическую вселенную.

Арланд Асшер[44], автор книги «Двадцать два ключа Таро», не будучи последователем системы Золотой Зари, тем не менее, предпринял несколько попыток соотнести символы Таро с фазами луны по Йейтсу. Миссис Йейтс, по его словам, отказалась ему помочь, заявив, что «ни сама она, ни У.Б.Й[ейтс] никогда и не рассматривали Таро как философскую систему и не пользовались им ни для чего, кроме гаданий. У.Б. даже и не упоминает о нем в своих работах». Очевидно, что эта реплика объясняется лишь необходимостью соблюдать клятвы секретности, данные в Ордене, потому что в действительности и сам Йейтс, и его супруга использовали Таро отнюдь не только для «гаданий». Карты Таро играли важнейшую роль в ритуалах и медитациях Золотой Зари. Но, так или иначе, выводы, к которым сумел прийти этот серьезный исследователь арканов Таро, представляют большой интерес; и с разрешения мистера Асшера я процитирую присланные им заметки и добавлю, что полностью разделяю его недоумение. Лично я не согласна, что фаза 1 должна, как он утверждает, соотноситься с Sapientia[45]. С Пластичность этой фазы вполне позволяет сопоставить ее с «Дураком» Таро, нулевым арканом, путем, ведущим от Кетер к Хокме. Многие специалисты трактуют «Дурака» как начало процесса проявления — и то же самое можно сказать о йейтсовской 1-й фазе. С другой стороны, я согласна с мистером Асшером, что лунные фазы «Видения» не соотносятся с обычной последовательностью карт Таро, и нахожу его рассуждения о смысловых различиях между лунными фазами по Йейтсу и их возможными эквивалентами в Таро весьма интересными.

Бесспорно, в «Видении» находится место и для «освобождения» и выхода из Колеса, и для «воплощения». Но это не более чем реверансы (и весьма формальные) в сторону буддизма и христианства. Об Освобождении Йейтс пишет много, но остается впечатление, что для него это лишь еще одна из Масок[46] — восточная. Отречение от мира — это всего лишь последняя Маска из всех возможных («Последний поцелуй дается пустоте»[47] — совершенно не буддийское высказывание), подобно тому как христианство Уайльда было всего лишь его последней позой. Для Йейтса Дух продолжает «ярясь, бушуя и круша» стремиться туда, где ждет его «пустыня Яви»[48]; но на деле подобная ярость не способна вывести из мира грез. (Отсюда и путаница с фазой 1. «Полночь пробьет — и Бог победит»[49]; но в 1-й фазе как она описана в «Видении» Бог отнюдь не побеждает; здесь нет и намека на первичное Откровение[50]. Первая фаза должна была бы соотноситься с «Sapientia», но это не так: в ней нет ничего, кроме хаоса и «пластичности», предшествующих поиску новой Маски. «Sapientia», или первичное Откровение скорее соотносится с трансом «Повешенного» в Таро.)

Система Таро, будучи солнечной (первичной) помещает христианство («Повешенного») в центр. Система Йейтса, будучи лунной (антитетической), помещает в центр язычество (Леду, ассоциирующуюся со «Жрицей» в Таро). В Таро «Смерть» — начало отрочества, а в «Видении» — конец цикла. Если «Повешенный», изображаемый вниз головой (сентябрь), — это мальчик, вступающий в отрочество, то «Жрица» (март) — это дитя, впервые вставшее на ноги.

Йейтс основывает свою систему не на природных (первичных) фазах роста и развития, а на своих индивидуальных (антитетических) психологических фазах — и, прежде всего, на фазах творческого процесса. Поэтому фазы отрочества, в Таро расположенные на нисходящей части дуги, в «Видении» оказываются фазами субъективности, восходящей кривой (например, «Башня, сокрушаемая молнией» становится «Войной между индивидуальностью и родом»[51]).

Таро — это своего рода перевернутое отражение системы Йейтса, подобно тому как «Повешенный» — это йейтсовский Шут, или Дурак, перевернутый вверх ногами. В системе Йейтса нет «Повешенного» (и нет Распятия), а «первичное Откровение» даже не получает внятной характеристики (не считая определений через отрицание).

Почему Христос был распят под знаком Овна, а не под знаком Весов? Распятие — это смерть Бога, благодаря которой наступает обновление Природы. Осень (символически представленная «Повешенным» — который не вполне тождествен Распятию) — это смерть Природы, совершающаяся как погружение в сон, а не как взрыв и распад на части.

Природа умирает в сентябре, а восстает из мертвых — подобно Богу — в марте.

У Йейтса Христос тоже воскресает в «мартовское полнолуние», но четкого места в системе фаз ему не находится. Йейтс смущен им и колеблется между абстрактными рассуждениями в духе Томаса Брауна[52] («Мы говорим о Нем, что…»[53]) и полушутками в духе Эзры Паунда («Голгофа»[54]). Эзотерик, настроенный более прохристиански (или наоборот, антихриански, как Кроули), непременно включил бы «Повешенного» в той или иной форме в свою систему.

«Дурак» Таро — это Мартовский Дурак. «Дурак» Йейтса — Сентябрьский Дурак, подобно «Повешенному», который с эзотерической точки зрения и есть архетип Христа. («Дурак» Таро — это 13-я фаза по Йейтсу. Собственный же его «Дурак», или «Шут», 28-я фаза, — это 12-я карта Таро.)

«Горбун», 26-я фаза, подобен женщине, изображенной в Таро на карте «Сила». Она разрывает пасть свирепого зверя. Слабость (принадлежность к женскому полу или увечность) обретает силу — Моисей иссекает воду из скалы. Атлет сливается воедино с истеричным «святым» — прорицательницей или медиумом.

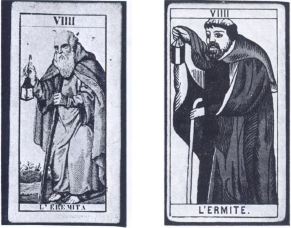

В посвятительных церемониях Ордена использовались различные арканы Таро. Вторая степень (Ревнитель) выводила соискателя на двадцать восьмой путь, соответствующий 21-му аркану, «Мир». Этот путь ведет от Малкут (низшей точки Древа) к Йесод. Далее следовала степень Практика, которой соответствовали арканы «Суд» и «Солнце»; на этой степени присваивался титул «Monoceros de Astris» («Звездный единорог»). Обряд посвящения в четвертую степень был связан с символикой воды и арканом Таро «Луна». В ритуалах действовали персонажи в масках Осириса, Исиды и Хора; соискателю подробно разъяснялась символика каждой карты.

Та Луна, которая описывается и, самое главное, призывается в церемонии четвертой степени, не имеет ничего общего с бесплодным и безводным спутником Земли, уже начавшим превращаться в свалку отбросов нашей технологической цивилизации. Однако она не менее реальна, ибо это луна человеческого и дочеловеческого опыта, повторявшегося бессчетное множество раз, — луна, отраженная в переменчивых глазах кошки, луна как свойство, качестве, одно из тех «настроений», которые принадлежат в равной мере как индивидуальной, так и коллективной душе и с которыми, таким образом, можно работать не только как с личным, но и как унаследованным опытом.

Восемнадцатый аркан Таро, «Луна» (из неопубликованной записной книжки одного из членов Ордена Золотой Зари). Эта карта помещалась на алтарь при посвящении в четвертую степень (4=7) и соотносилась с 29-м путем (от Малкут — к Нецах): «Перед тобой на Алтаре — 19-й аркан Таро <…>. Здесь изображены Луна, четыре еврейские буквы Йод, падающие каплями росы, две собаки, две башни, извилистая тропа, убегающая за горизонт, а на переднем плане — рак, выползающий на берег из воды. Луна изображена в фазе приращения <…>. От нее исходят шестнадцать больших и шестнадцать малых лучей, в совокупности дающие число 32 — число Путей «Сефер Йецира». Это Луна под ногами Жены, облеченной в Солнце. Она правит качествами холода и влажности, а также двумя пассивными стихиями — Землей и Водой. Четыре буквы Йод соответствуют четырем буквам Священного Имени, которые возрождают мир, уничтоженный водами потопа. <…> Собаки на карте Таро «Луна» — это шакалы египетского Анубиса, сторожащие Врата Востока и Запада. Врата эти представлены в образе двух Башен, между которыми вьется Путь всех небесных тел, восходящих на востоке и заходящих на западе. Рак — это знак Рака, в древности связывавшийся со Скарабеем, или Хепри, — олицетворением Солнца, скрывшегося за горизонтом с восходом Луны».

Восемнадцатый аркан Таро, «Луна».

а) из «Книги Тота» Кроули. «На страже этого пути стоит Табу — скверна и колдовство. На холмах высятся черные башни безымянной тайны, страха и ужаса. Все предрассудки, все суеверия, мертвые традиции и наследственная ненависть, соединившись, омрачают лик Луны в глазах людей. Несокрушимая отвага нужна, чтобы вступить на этот путь. Жизнь здесь таинственна и обманчива. Огненное восприятие притуплено. На луне нет воздуха. Рыцарь, выступивший в этот поход, вынужден полагаться на три низших чувства: осязание, вкус и обоняние. <…> Такой свет, как здесь, может быть смертоноснее тьмы, а безмолвие изранено завываниями диких зверей.

К какому же божеству воззвать о помощи? К Анубису, дозорному сумерек, к богу преддверия, к богу-шакалу страны Хеми, возвышающемуся в двойном обличье на перекрестке дорог. У ног его стоят на страже сами шакалы, готовые пожрать трупы тех, кто не узрел Его или не ведает Его Имени.

Это преддверие жизни; это преддверие смерти. Все здесь неопределенно, все таинственно, все опьяняет…» (Кроули, «Книга Тота»);

b) из колоды Йейтса;

c) из колоды миссис Йейтс.

Приведем небольшой отрывок, иллюстрирующий стиль заклинаний, которые использовались для призывания этой Луны:

Жрец в маске Осириса заговорил и молвил: «Я — Вода стоячая, безгласная и недвижная, отражающая все сущее, все сущее таящая в себе. Я — Прошлое. Я — Разлив Реки. Восставший из Великих Вод — Имя Мое».

…и так далее. В священных писаниях всех времен и народов найдутся бесчисленные примеры того, как некие сверхъестественные создания возвещают о себе людям, объявляют человеческому сознанию о своем существовании. Во многих народных сказках герою полагается выяснить имя и свойства какого-нибудь сверхъестественного существа и тем самым получить над ним власть. Бесспорно, существует и особый род поэзии, ставящий перед собой такую же цель и использующий те же средства; и никто лучше Йейтса не знал, как надлежит «петь о сверхлюдском»[55].

Единорог. Иллюстрация к «Видению» (1925) У.Б. Йейтса. Гравюра Эдмунда Дюлака.

III

Помогал ли Йейтс Мазерсу в создании ритуалов Золотой Зари? Ведь только Йейтс в то время мог сочинить или вдохновить такой очевидный парафраз Блейка, как следующий отрывок из ритуала степени Ревнителя (поскольку поэма «Вала, или Четыре Зоа» была впервые опубликована лишь в 1893 году, в собрании визионерских книг Блейка, составленном Эллисом и Йейтсом):

И поставил Тетраграмматон на востоке сада Эдемского Керуба и Пламенный Меч обращающийся, чтобы охранять путь к Дереву Жизни. И сотворил Он Природу, дабы человек, изгнанный из Эдема, не упал в Пустоту. Сковал Он человека Звездами, словно цепью. Чарует Он его частицами Божественного Тела, рассеянными в птицах, зверях и цветах. И плачет Он о нем в дуновении Ветра, и в шуме Моря, и в крике птиц. И когда кончится время, отзовет Он Керуба с востока сада Эдемского, и все сущее поглощено будет и станет Бесконечным и Святым.

Если этот отрывок присутствовал уже в оригинальном тексте, а не только в поздней версии, которую застал Израэль Регарди, то не вызывает сомнений, что Йейтс приложил руку к составлению данного ритуала или же познакомил Мазерса с отрывками из «Валы». Последняя фраза почти дословно заимствована из «Бракосочетания Неба и Ада»:

Ибо херувиму, стоящему с пылающим мечом на страже у Древа Жизни, будет велено, согласно предвещенному, оставить свой пост, и, когда он выполнит данное ему повеление, весь этот конечный и грешный мир испепелится в огне, переродившись в нечто бесконечное и священное[56].

Образ звездной цепи происходит из «Ночи второй» поэмы «Вала»:

И звезды небес сотворили, как золотую цепь, —

Человечье Тело сковать и удержать его от падения в Бездну…

В остальном приведенный отрывок из ритуала представляет собой парафраз речи, которую произносит Энион в заключительной части «Ночи восьмой», в особенности следующих строк:

И человек взирает с тех пор на деревья и травы, на рыб, и птиц, и зверей,

Мечтая собрать по крупицам бессмертное тело свое, что рассеялось в мире…

и

В муках вздыхает он, в муках трудится он во вселенной своей,

И голос его — в криках птиц над пучиной морской, и в вое волков

Над телами убитых, в мычании стад и в дуновенье ветра…

Эти строки Йейтс цитирует в своем эссе «Уильям Блейк и его иллюстрации к “Божественной комедии”» (1897), вошедшем в сборник «Понятия добра и зла».

Самого Блейка на сочинение этих строк вдохновило алхимическое предание о «незримом Боге», deus absconditus. В церемониале Золотой Зари тема собирания частиц Божественного Тела достигает своей кульминации в ритуале Осириса — прообраза всех расчлененных божеств. Эллис и Йейтс полагали, что Блейк был посвящен в розенкрейцерские таинства; так это или нет, нам неизвестно, но мы вправе утверждать, что сами они принадлежали к той же традиции, из которой Блейк черпал свои оккультные познания и символику.

В данном отношении ритуалы и церемонии, в которых образы египетских божеств — Хора, Осириса и Исиды — говорят с соискателем из-под масок, словно из некоего сверхчеловеческого состояния бытия, на удивление схожи с йейтсовской «драмой души». Представление о том, что в религиозных церемониях боги говорят с людьми из неких сверхчеловеческих сфер, старо как мир и распространено повсеместно, однако в конце XIX века образ оракула был в равной мере чужд как поэзии, так и религии, причем по одной и той же причине. А именно: с понятием коллективного бессознательного, с понятием «олицетворяющих духов», говорящих голосами вселенной от имени «нашего “я”, но такого, память которого уходит в глубины веков», то есть от имени самой anima mundi, были на тот период знакомы лишь немногие теософы и исследователи герметической традиции, предвосхитившие (как выяснилось позднее) возвращение тех богов, которых веком ранее открыл Уильям Блейк, — богов, населяющих «человеческую грудь». Йейтс и его коллеги по изучению герметической традиции вновь отворили древние источники, давно сокрывшиеся под землей. «Этих блаженных духов, — писал Йейтс в “Видении”, — надлежит искать внутри того “я”, которое для всех общее»; а многими годами раньше, в обращенном к Флоренс Фарр постскриптуме к уже цитировавшемуся обращению к Герметическому ордену, он же утверждал: «Индивидуальность не настолько важна, как вообразили то в нашу эпоху». Итак, боги — это фигуры коллективного бессознательного. Рассказывая в автобиографической работе «Hodos Chameleontos» («Путь Хамелеона») о своем сотрудничестве с «одним экспериментальным кружком» (очевидно, в составе ордена Золотой Зари), Йейтс задается тем же вопросом, который впоследствии поставил Юнг:

…как можно доверять историкам и психологам, которые в своих рассуждениях о мировой истории или о человеческой душе на протяжении трех веков игнорировали столь важную часть человеческого опыта?

И далее, в «Трепете Завесы»:

Я даже выработал догмат: «Поскольку эти воображаемые существа родятся из глубочайшего человеческого инстинкта, дабы служить нам образцом и мерилом, то все, что в моем воображении могут изречь их уста, — это, быть может, предельно возможное для меня приближение к истине».

Итог своим прозрениям о том, что человек есть орудие непостижимых высших сил (или Бога), Йейтс подводит в своем последнем, предсмертном письме (к леди Элизабет Пелэм от 4 января 1939 года): «Мне кажется, я нашел то, что искал. Когда я пытаюсь выразить это в одной фразе, получается так: “Человек может воплотить в себе истину, но не может ее познать”».

Для Йейтса не столько магия была разновидностью поэзии, сколько поэзия — разновидностью магии, а цель того и другого заключалась в том, чтобы призвать в этот мир силы и знания из областей, лежащих вне сознания индивидуального «я»[57]. «Символы и формулы, — писал он Флоренс Фарр, —

…это силы, которые действуют по-своему и сами по себе, невзирая на все наши намерения, пусть даже самые превосходные. Большинству из нас доводилось видеть церемонии, приносившие совершенно неожиданный результат — и все из-за того, что случайно были использованы какие-то неверные формулы или символы.

О том, насколько буквально Йейтс был убежден в магической силе символических форм и даже символических звуков, свидетельствует утверждение, которое Эллис и Йейтс делают в своей книге о Блейке:

Авторам настоящей книги удавалось призывать великие символические сущности — Ололона, Уртону, Орка и прочих — в воображение субъектов, погруженных в транс, просто произнося и заставляя их произносить эти слова.

Этих «олицетворяющих духов» Йейтс называет Ладами или Настроениями (Moods), а также Привратниками (Gate-Keepers); последнее не покажется странным, если не упускать из виду посвятительную роль, которую они играют в ритуалах Золотой Зари, основанных, в свою очередь, на указаниях из «Египетской Книги Мертвых». Указания эти обращены к душе покойного, которая должна пройти мимо целой череды богов, охраняющих врата Загробного мира — или (что, быть может, одно и то же) Коллективного Бессознательного.

На самом деле существуют олицетворяющие духи, которым еще не придумали названия лучше, нежели Врата и Привратники, ибо силой своего драматического искусства они приводят нашу душу к переломному мигу <…>

В следующих строках из дневника Йейтс сам возводит концепцию этих «духов» к египетским истокам:

Трагические маски не имеют ни характера, ни личной силы. Они сродни декорациям и абстрактным украшениям египетских храмов. Чтобы через глаза их проглянул разум, активная воля должна умереть, — тем и объясняется их скорбное спокойствие.

Здесь он говорит как посвященный.

Тем реалистам, по мнению которых символистское искусство лишено «человечности» (что бы ни подразумевали они под этим термином), посвященный может дать лишь один ответ: архетипический мир символических образов — это форма нашей совокупной человечности. Поэт-символист всегда обращается к нам на уровне того универсального человеческого опыта, который выражается в каждой индивидуальной жизни в лучшем случае частично и несовершенно. Отождествляясь с тем или иным из «олицетворяющих духов» (или, по выражению Блейка, «вечно-Сущих Образов»), мы приобщаемся к тому космическому Целому, которое наделяет достоинством и смыслом все свои частицы, пусть даже и самые малые, — а каждая из этих частиц, в свою очередь, отражает Целое, как в микрокосме, в том «зерцале сердца», о котором пишет Йейтс. Карты Таро — полноценное и действенное отражение этого архетипического плана, сохраняющее свою эффективность даже тогда (или, пожалуй, особенно тогда), когда все мифологические системы превращаются в мертвые языки. Архетипы обычно проявляются как фигуры таинственные и безымянные, не принадлежащие ни к одному из пантеонов, ни к одной из мифологических систем. И с помощью символов Таро посвященные Золотой Зари получали возможность призывать в свою жизнь этих олицетворяющих духов, известных различным народам под самыми разными именами. Для поэта такая возможность особенно важна: она позволяет облекать Лады в одеяния любых исторических эпох и стран, сновидений и мифов — и, в том числе, работать со всеми этими пластами одновременно, как поступал Йейтс. Возможно, синкретизм не всегда уместен в теологии, но в поэзии он необходим и незаменим.

Невозможно отрицать, что иератический слог Йейтса как в лучших, так и в худших своих образцах обладает разительным сходством с магическим ритуалом, сотканным из речений «Египетской Книги Мертвых» и «Халдейских оракулов», чьи грандиозные голоса порой настигают нас во снах или в откровениях «из уст спирита»[58]. Местами отголоски этого слога чудятся в витиеватом стиле Йейтсова «темного двойника» — Алистера Кроули, который написал немало слабых стихов и возмущался тем, что Йейтс отзывался о них дурно. Впрочем, и Йейтс, со своей стороны, не мог не возмущаться тем, что казалось ему искажением всего самого святого в приапических ритуалах «Великого Зверя».

Аркан Таро VIII из колоды Кроули «Таро Тота» (в системе Кроули арканы VIII и XI переставлены местами).

Льва, традиционно изображаемого на этой карте, Кроули истолковал как «великого зверя» Апокалипсиса — воплощение Антихриста, с которым он отождествлял самого себя. Женщина верхом на льве — «багряная жена», олицетворяющая вожделение. Арланд Асшер совершенно иначе толкует эту фигуру: для него она — «женское целомудрие (Уна и Лев)». [Арланд Асшер (Ussher, 1899—1980) — англо-ирландский литературовед, писатель и переводчик, в 1952 году опубликовавший книгу о Бернарде Шоу, Йейтсе и Джойсе («Три великих ирландца»). Уна и Лев — персонажи поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей»: благородная дева, попавшая в беду, и свирепый лев, который был так очарован ее красотой, что стал ее проводником и помощником. — Примеч. перев.]

Сам Кроули ассоциировал себя с «Великим Зверем» Апокалипсиса и его числом 666; и как знать, не вспоминал ли Йейтс в том числе и о нем, когда писал свои ныне знаменитые строки о «косматом звере», что «бредет родиться в Вифлееме»[59]? Йейтс, несомненно, слыхал об основанном Кроули культе Телемы, сознательно отрицающем и ниспровергающем традиционные христианские святыни. Примечательно, однако, что сам Йейтс в последних своих стихах признаёт вслед за Кроули святость того, что в христианскую эпоху считалось нечестивым. Кроули тоже был своего рода пророком, подчас весьма красноречивым; и как пророк он не просто противостоит Йейтсу, но и во многом его дополняет. Не случайно в пророческих строках Йейтса из «Воскресения» (1931) —

Воспрянет из руин вторая Троя,

Пойдет на корм воронам новый род,

И новый Арго волны рассечет

В погоне за безделкою златою, —

слышится отзвук не только «Эллады» Шелли[60], но и «Книги Закона» Кроули:

Иной восстанет пророк и добудет с небес свежий жар; иная жена пробудит вожделенье и поклоненье Змею; иная душа Бога и зверя смешаются вместе в державном жреце; кровь жертвы иной запятнает гробницу; иной государь воцарится…

(«Книга Закона», III:34)

В комментариях Кроули к XVII аркану Таро («Звезда») встречается образ, странно перекликающийся с образом сокола из йейтсовского «Второго пришествия» — «Все шире вихрь — и кружит, кружит сокол…». Кроули пишет:

Обратите внимание, что все энергии на этой карте изображены в форме спиралей. «Бог есть сокологлавый; он бесконечно могуч и рождает спиральную силу», — говорит Зороастр[61]. Интересно, что этот оракул словно предвосхищает нынешний Эон — Эон сокологлавого Владыки и математического представления о форме Вселенной, разработанного Эйнштейном и его учениками.

(«Книга Тота»)

IV

Йейтс и Кроули опирались на одну и ту же эзотерическую традицию и верили в то, что до Второго пришествия подать рукой. Оба они писали о завершении Великого Года и наступлении новой эры, но если Кроули выступает на стороне «дикарского бога»[62] нового цикла, то Йейтс желает сохранить верность «старому королю» и «вихрю обветшалому», тем ценностям, которые вот-вот уйдут в небытие, «работнику, святому, дворянину» христианской цивилизации[63].

В своей «Автобиографии» Йейтс рассказывает, как он сам призывал духа луны. Он повторял ритуал инвокации

…ночь за ночью, прямо перед отходом ко сну, и через несколько ночей — должно быть, восемь или девять, — я увидел между сном и явью, словно на экране синематографа, мчащегося галопом кентавра, а миг спустя — обнаженную женщину, невероятно прекрасную; она стояла на пьедестале и стреляла из лука, целясь в звезду.

Аркан Таро XVII, «Звезда». Из неопубликованной записной книжки с материалами Золотой Зари. Обратите внимание на Древо сефирот в правой части рисунка (напоминающее алтарную схему с изображением Райского древа) и на соответствия семи малых звезд семи планетам. Согласно Элифасу Леви, нагая женщина на этой карте — сама «Мировая Душа», anima mundi.

Аркан Таро XVII

a) из колоды Йейтса;

b) из марсельской колоды.

Прежде чем Йейтс решился использовать эти образы в поэзии, прошло двадцать, а то и двадцать пять лет; но сам описанный опыт, по-видимому, принадлежал к числу тех незабываемых случаев, когда перед поэтом отворяются врата в мир видений, запечатлевающийся в памяти на всю жизнь. Напомним еще раз, что никакая «нотная запись» символических форм не сравнится с самой музыкой. Одно дело — знать о том, что Мировая Душа существует, и совсем другое — познать ее на опыте. Магия — это, прежде всего, искусство привлечения нуминозного в нашу жизнь; а нуминозное познается только эмпирически — будь то во сне, в видении или в ритуале, — и только тогда, когда образам священного удается пробудить свои эквиваленты, дремлющие в нашей душе. В своем эссе о Мировой Душе Йейтс пишет, что его «он не так уж часто наслаждался той внезапной сияющей четкостью формы, которая вынуждает нас — чуть ли не вопреки себе — понять, что все это — не просто игра воображения» («Per Amica Silentia Lunae»). Эдвин Муир[64], за всю свою жизнь не проведший ни единой магической инвокации, рассказывает в своей автобиографической книге «Правда и вымысел», как и он однажды был «ошеломлен чудом»[65] и перенесся в некий мир, где

…дракон и сфинкс, казалось, возникли сами по себе, безо всякого моего вмешательства: насколько я мог судить, в моей душе попросту не было такого вещества, из которого я мог бы их слепить. И вся атмосфера этого сна была странной, удивительной: и головокружительная скорость, с которой он разворачивался, и объективное его великолепие, и, самое главное, полное отсутствие всего того, что привычно человеку.

Пожалуй, полнее и лучше всего подобные явления описаны в книге Æ «Свеча видения» (1920), потому что Æ писал о том, что видел сам и испытывал неоднократно. Он повествует о переходе не от наивного всеприятия к зрелому скептицизму, а от наивного скептицизма — к более зрелому и мудрому доверию:

Но хотя мое воображение верно постигло, что красота эта мне не принадлежит, и приветствовало ее подобающим небесным именем, сердце мое еще несколько лет полнилось гордыней: превратившись в воспоминание, эта красота стала восприниматься как личная моя собственность, и я говорил себе: «Я это вымечтал», — тогда как следовало бы смиренно сказать: «Передо мною поднялась завеса, дабы я узрел».

От природы уступая силой визионерского дара и своему другу Æ, и своему обожаемому учителю Блейку, Йейтс, тем не менее, был столь же глубоко убежден, что подобные видения несут с собой знания о внутренних мирах, откровения их тайн и смыслов. Подобно Блейку, он верил, что эти «грандиозные видения» обладают объективной реальностью в своем мире и, как писал Блейк в «Видении Страшного суда», всякий зрит их «Оком Воображения сообразно тем обстоятельствам, в которых находится». Анри Корбен, также признавал объективную реальность этого внутреннего плана, называя его «имагинальным миром». И многое из того, чем занимался Йейтс, — от изучения верований своих соотечественников и до магической работы в ордене Золотой Зари — было направлено на исследование этого мира.

О том, что подобные видения исходят не из личного, а из коллективного бессознательного, свидетельствует, среди прочего, рассказ Йейтса о серии «совпадений», которую сюрреалисты назвали бы влиянием «паранойи», а Юнг — проявлением неведомых законов «синхронии». Несколько человек независимо друг от друга описали Йейтсу символы, схожие с тем, который явился ему в видении. Так, у Артура Саймонса в одном из стихотворений фигурирует богиня, очень похожая на йейтсову лучницу, а об одном из рассказов Фионы Маклауд, озаглавленном «Лучница», Йейтс писал в «Автобиографии»:

Кому-то в этом рассказе привиделась женщина, стреляющая из лука в небеса, а в другом видении — стрела, что пронзила сердце лани и, вырвав его из груди, застряла вместе с ним в стволе дерева.

Ребенку одной его приятельницы пригрезилась женщина, которая пустила в небо стрелу в небо и «убила Бога»; другой его подруге снилась звезда, сбитая с неба выстрелом, а позднее — та же звезда, «лежащая в колыбели».

Подобные видения воспринимаются как объективные; так, Эдвин Муир писал о своем чудесном сновидении: «Снилось это не “мне”, а кому-то или чему-то другому; психологи называют это родовым бессознательным, но у него есть и другие имена». Поэтому не стоит удивляться, что Йейтс обращался с этими взаимосвязанными символами примерно так же, как археолог — с обломками разбитой статуи. Признав объективную реальность этой плеяды символов, он пустился на поиски мифологических прототипов, стоявших за всеми ее элементами — такими, как Дитя и Древо, Лучница, вырванное Сердце, Звезда, Кентавр и созвездия Стрельца и Стрелы; в примечаниях к «Автобиографии» перечисляются научные источники, из которых он почерпнул фольклорные и мифологические примеры подобных образов. Кроме того, Йейтс не без пользы обсудил свое видение и связанные с ним символы с «лондонским коронером, сведущим в каббале», то есть с Уильямом Уинном Уэсткоттом:

Он выдвинул ящик стола и достал две акварели <…> на одной был изображен кентавр, на другой — женщина, стоящая на каменном пьедестале и стреляющая из лука вроде бы в звезду. Мой собеседник попросил посмотреть на эту звезду внимательно, и я увидел, что на самом деле то было золотое сердечко.

(«Автобиография»)

Уэсткотт сказал, что все эти символы относятся к некоему разделу христианской каббалы, с которым Йейтс еще не знаком, и сопоставил кентавра и женщину с одним из путей Древа, а сердце — с сефирой Тиферет. В своих воспоминаниях Йейтс не упомянул (хотя наверняка знал), что аркан Таро, соответствующий данному пути — «пути стрелы», ведущему от Йесод к Тиферет, — это аркан XIV, «Умеренность»: крылатая дева в длинных одеждах и с символом солнца или звезды на челе. Схожая, но обнаженная женская фигура изображена на карте «Звезда» (аркан XVII), где она, согласно Элифасу Леви, олицетворяет саму «душу мира» — Anima Mundi.

Аркан Таро XIV, «Умеренность» (из колоды Йейтса).

Два рисунка аркана Таро XIV из записной книжки С.Л. Макгрегора Мазерса:

a) ранняя версия;

b) поздняя упрощенная версия.

Обратите внимание на шестиконечную звезду, расположенную на лбу первой фигуры и на груди второй.

Прошло около тридцати лет, прежде чем Йейтс решился ввести эти символы в поэзию. В период, когда его самого и его знакомых посещали вышеописанные видения, он задавался вопросом: «Быть может, в некоем мире, где миф реален, произошло какое-то великое событие, а мы увидели часть его?» И впоследствии, используя в поэзии символы, имевшие для него сакральный смысл, он исходил именно из этой теории. В пьесе «Воскресение» он стремился изложить некоторые элементы традиционного учения о Великом годе и выразить в терминах орфической философии и мифа о Дионисе эзотерическое положение о том, что христианское откровение ознаменовало начало нового цикла в истории человечества, ныне подходящего к концу; а также предположение о том, что вскоре начнется следующий, антитетический цикл. Следует ли понимать это видение Девы и убиенной, а затем воскресшей Звезды — видение, посетившее многих в один и тот же период, незадолго до Первой Мировой войны, — знамением надвигающихся катаклизмов? В вышеприведенном отрывке из книги Алистера Кроули аркан Таро «Звезда» связывается со спиральным вихрем и взлетающим соколом — символами, которые у Йейтса ассоциировались с темой исторических циклов, занимавшей столь важное место в его поэтической картине мира.

В своем эссе «Чем Йейтс обязан Уильяму Блейку?» (опубликованном в 1967 году в сборнике «В защиту древних истоков»), я упоминала о традиционном мифе, которого строго придерживается Йейтс в своих песнях из пьесы «Воскресение», и о связи этого мифа со стихотворением Блейка «Путем духовным». Оба поэта использовали символы платоновского мифа о цикле Великого года. Блейк вслед за Сведенборгом полагал, что новая эра началась в 1757 году; Йейтс, в свою очередь, полагал, что христианская эра завершается в его собственную эпоху, и в пьесе «Воскресение» воспел начало «Великого года», ныне подходившего к концу. Символом всех подобных начал — тех, о которых он пишет: «Грядет Великий год, весна настала!» — Йейтс избрал миф о жертвоприношении Диониса. Бог погибает, но его живое сердце сохраняет Афина Паллада — та «дева, что рукой разъяла // Божественную плоть в последний час, // Когда огонь Диониса угас, // И сердце из груди его достала». Из этого живого сердца бог возрождается в новом цикле; и Йейтс в своей пьесе связывает «трепещущее сердце» Диониса с биением сердца, которое ученик слышит в груди воскресшего Христа.

В начальной песне «Воскресения» обнаруживается только один символ, не связанный с этим орфическим мифом, а именно — звезда, упомянутая в заключительных строках:

И Рим державный выронит бразды

Войны и мира, в ужасе внимая,

Как из великой тьмы гремит громами

Глас лютой девы и ее Звезды.

Этот символ намекает на то, что Йейтс в действительности пишет не столько о зарождении христианской эры, сколько о начале следующего Великого года, пришествие которого чувствовал и он сам, и другие визионеры. И об этом он говорит с уверенностью и силой человека, испытавшего откровение на собственном опыте.

Впрочем, и этот символ, почерпнутый из личного видения, подкрепляется традиционными мифами. Дева со Звездой — это образы аркана Таро XVII, «Звезда». Пронзенное сердце, которое Йейтс видел на рисунке Уэсткотта, тоже фигурирует в символике Таро. Правда, Дионис-ребенок погиб не от стрелы, но известен другой умирающий бог — так сказать, мифологический синоним Диониса, — который гибнет именно от стрелы, пронзившей сердце. Миф об этом боге — Бальдре, убитом стрелой из побега омелы, — Йейтсу был известен.

«Путь Стрелы» на каббалистическом Древе Жизни — это прямой путь восхождения посредством жертвенного акта. Он проходит по центральному столпу Древа — в отличие от кружного «Пути Змея». На этом прямом пути восхождения (части столпа, соединяющего Малкут с Кетер) располагается сефира Тиферет, с которой, собственно, и ассоциируются умирающие боги, такие как Дионис, Аттис и Бальдр. В стихотворении «Фазы Луны», образность которого перекликается с арканом Таро X, «Колесо Фортуны», и которое повествует о перерождениях и череде сменяющихся Состояний, Йейтс также упоминает об этом прямом пути, выводящем за пределы «колеса»:

…Натянут лук пылающий, что может

Пустить стрелу на волю, за пределы

Извечного вращенья колеса…

В системе Таро подобные жертвенные фигуры связаны с картой «Повешенного» (аркан XII). «Повешенный» в Таро — это столько не умирающий бог как таковой, сколько жертвенный акт, занимающий центральное место в мифах о подобных божествах. Персонаж, изображенный на карте «Повешенного», подвешен за ногу между двумя деревьями (в марсельской колоде) или на перекладине тау-креста (в колоде Уэйта). На карте из колоды Уэйта голова этого мученика окружена нимбом; Уэйт пишет, что аркан XII связан с таинством смерти и воскресения и, «в одном из своих проявлений, с отношениями между божеством и вселенной». По-видимому, подразумевается нисхождение (вниз головой — или вперед головой, как обычно рождаются дети) божества в человеческий мир.

Аркан Таро XII:

а) из колоды У.Б. Йейтса;

b) из колоды миссис Йейтс;

с) из колоды А.Э. Уэйта.

«Следует обратить внимание, что 1) жертвенное древо — это живое дерево, покрытое листвой; 2) выражение лица говорит не о страдании, а о глубоком трансе».

Новый и чрезвычайно глубокий смысл в символе умирающего бога на древе выявил в последнее десятилетие XIX века Дж. Фрэзер в своей «Золотой ветви». Образ жреца в лесах у озера Неми, который сторожит священное древо и сам отождествляется с древесным богом, стал отправной точкой для всего этого масштабного исследования народных и первобытных верований, благодаря которому поколение Фрэзера осознало единство и универсальность целого ряда мотивов, лежащих в основе самых разнообразных мифов. Когда Йейтс в своем стихотворном цикле «Колебания» берет за образец божества, умирающего на древе, бога Аттиса, можно не сомневаться, что источником ему послужил Фрэзер; древо же, на котором висит этот бог, — одновременно и Древо Жизни со всей своей каббалистической символикой, и древо, изображенное на карте Таро «Повешенный»:

Двоится древо от корней до кроны:

Наполовину — яростный огонь,

Наполовину — блеск листвы зеленой,

И в каждой половине — суть другой,

И мир вещей, в обеих обновленный,

Сгорает в них, но Аттис преблагой

Меж оком зла и слепотою рая

Висит, не зная мук — и сам того не зная.